Salut Avril

Du 8 mars au 5 avril 2025

Technique Mixte

Entamant sa 99ème année, Armand Avril nous offre une nouvelle fois des créations mêlant peinture, collage et déchirure.

L’artiste Lyonnais reste dans un art aussi provocateur que puissant – autant par le choix souvent effronté du thème que par la force assumée du geste.

Derrière une apparente simplicité et économie des moyens, ses oeuvres résonnent comme une invitation à la découverte de l’imaginaire débordant d’un artiste pour qui l’âge n’est que synonyme de renouvellement artistique.

Fougue créatrice

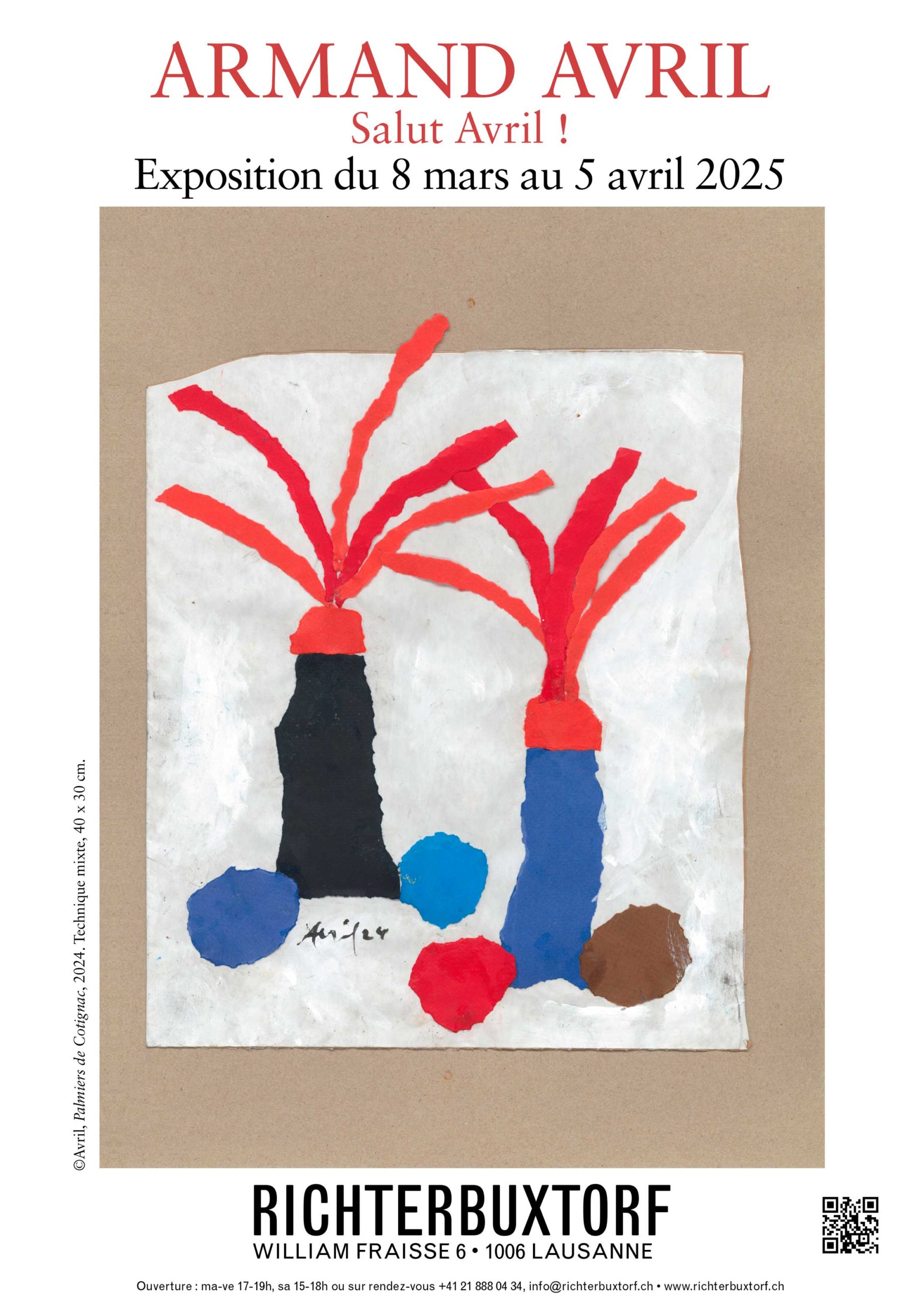

Si l’époque où Avril s’amusait à faire le poirier s’éloigne, sa frénésie créatrice, elle, demeure intacte. Pour l’artiste, vieillir n’est en rien un frein à la création : sous sa main, le temps devient la condition d’un art toujours en mouvement ; un art qui, toujours se renouvelle. Quand Avril se met au travail, l’artiste crée avec fougue : « quand j’ai une inspiration, nous confie-t-il en 2011, il faut que je travaille jusqu’au bout ; jusqu’à ce que ça m’emmerde […], tant que ça marche ». 14 ans plus tard, sa verve artistique ne s’est pas estompée et depuis novembre 2024, en vue de cette exposition, Avril a réalisé deux séries d’œuvres, l’une intitulée Les palmiers de Cotignac, l’autre Sac à chats ou Chats et chattes.

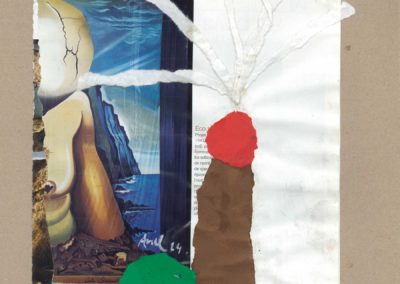

Morcellement de papiers, magazines et sacs de farine

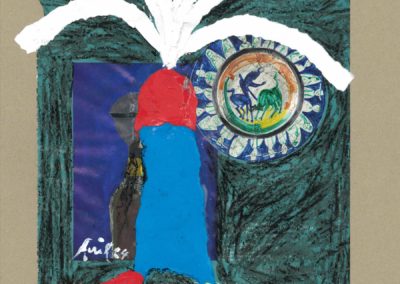

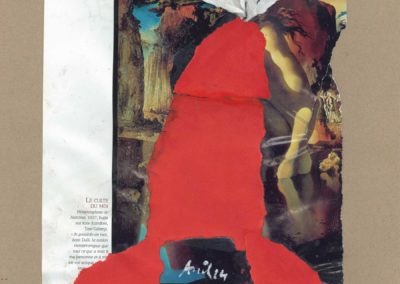

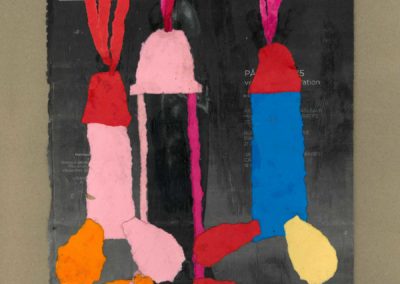

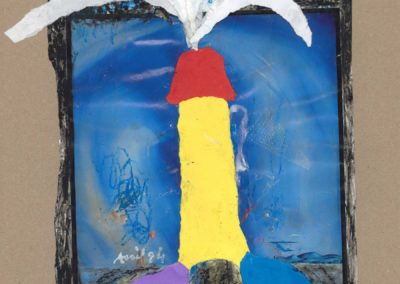

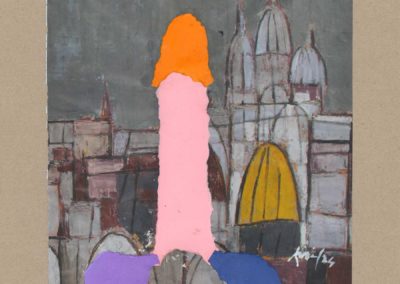

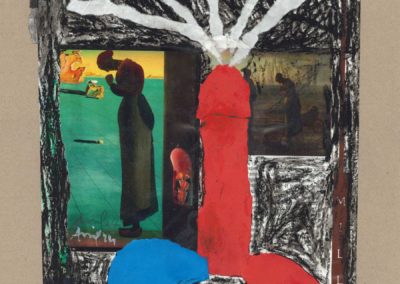

D’emblée, ce qui frappe dans ces nouvelles séries, ce sont la technique et le choix des matériaux. Abandonnant le travail du bois, Avril se tourne vers le papier et le carton. Sculpteur, peintre, cloueur, encolleur, ou encore raboteur, l’artiste devient ici déchireur. Dans le temps long de la folie artisanale de ses mains, déchirant avec minutie, le papier se morcèle, prenant forme au gré d’un geste spontané, presque innocent. Dans la série des Palmiers de Cotignac, ces heureuses déchirures viennent s’apposer sur des fonds de magazines. Refusant une picturalité lisse, sans aspérités, ces œuvres témoignent de la permanente préférence de l’artiste pour le relief plutôt que la bidimensionnalité.

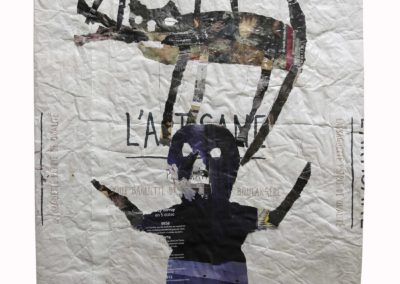

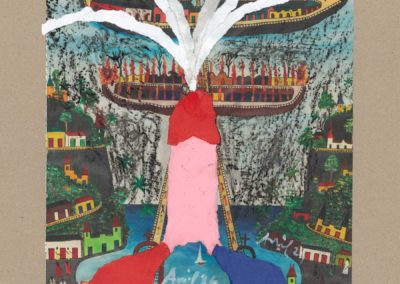

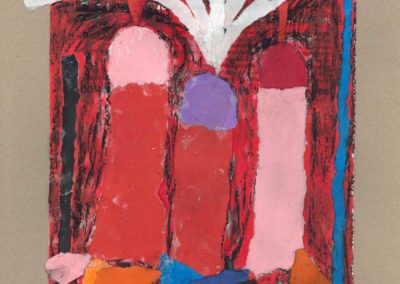

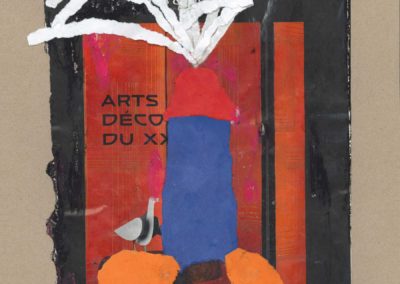

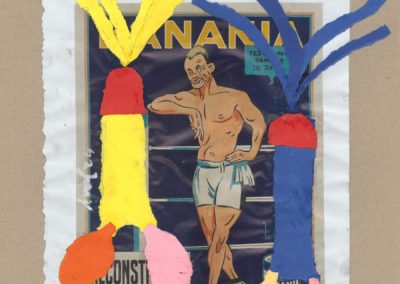

Dans la seconde série (Sac à chats ou Chats et chattes), Avril s’affranchit du cadre rectangulaire traditionnel et investit un support original : le sac de farine. Déjà utilisé dans d’autres de ses compositions, ce médium balaye le traditionnel panneau de bois ou la toile usuelle et offre à l’artiste des champs nouveaux où la légèreté et le relief de la surface priment. À l’instar de l’usage premier de la farine – ingrédient rudimentaire de l’industrie agroalimentaire –, son usage devient ici le support même de la création, son ingrédient élémentaire. Par ce choix, comme celui des magazines dans ses collages, Avril détourne des objets du quotidien, – ces restes du circuit de la grande distribution – pour les ériger en œuvres d’art. L’artiste refuse le travail des matériaux dits nobles pour orienter son regard et ses mains créatrices vers ces objets qui, une fois leur fonction première remplie, sont jetés, délaissés. Ainsi cet art apparaît-il comme une transfiguration du banal, un éloge du quotidien, un art plus populaire. Car c’est bien cet art-là qui l’intéresse : un art brut, immédiat où la spontanéité et la puissance du geste prime sur la seule recherche du beau. « Les pièces raffinées, ce n’est pas fait pour moi, confie-t-il ; j’aime les trucs qui paraissent ratés, mais qui sont forts ».

Héritage esthétique

Lorsqu’Avril ouvre les portes de son atelier, au-delà de l’immense quantité d’œuvres qui y résident, c’est son extraordinaire collection de sculptures africaines qui frappe d’emblée. Passionné par cet art premier – plus communément appelé « art primitif » –, l’artiste en admire profondément la stylisation puissante et la simplicité des formes. Cette fascination transparaît dans ses propres œuvres, où les figures rappellent souvent ces formes épurées, si appréciées des artistes comme Picasso, Brancusi, Modigliani, ou encore André Breton dont l’atelier demeure célèbre. Sac à chats ou Chats et chattes n’échappe pas à ce goût : dans ces compositions, cohabitent des silhouettes aux corps rudimentaires, presque bruts, prolongeant à la fois cette esthétique et les formes récurrentes de l’artiste. Ses chats, désormais faits de papiers déchirés plutôt que de bois, y côtoient sa muse, trônant triomphalement au centre de sa composition.

Aussi, si cette série rappelle un intérêt esthétique du XXe siècle, elle ne renie pas pour autant l’héritage d’une histoire de l’art beaucoup plus vaste. Composées de papier, ces œuvres sont réalisées à partir de pages de magazines consacrés aux beaux-arts et, au gré des déchirures, certains détails demeurent reconnaissables, laissant parfois apparaître des motifs emblématiques de la grande histoire de l’art. Véritables images-dans-l’image, ces œuvres interrogent : faut-il y voir une position particulière de l’artiste vis-à-vis de l’art et des expositions ? Insère-t-il son art dans la continuité d’une histoire spécifique ? N’existerait-il pas un rapport profond et intriqué entre la reproduction d’un art tenu comme noble et une pratique artistique plus artisanale ?

Subversion du sens

Il existe, entre ce que nous voyons et ce que l’artiste représente, une nuance importante. Il arrive qu’entre ce que nous croyons voir ou comprendre et ce que l’artiste a voulu montrer, notre regard se trompe. Ainsi, ne faut-il pas se méprendre, dans sa série des Palmiers de Cotignac, à rebours des attentes et avec une ironie provocatrice, Avril ne représente pas autre chose que les fameux palmiers de Cotignac. Le titre est à comprendre au sens propre, nous dit-il avec malice. Ce jeu sur le sens et l’image inscrit alors Avril dans la lignée des surréalistes, qui, tout en héritant d’une liberté picturale propre à leur mouvement, se plaisent à explorer les détournements de la signification. Comme Magritte qui donnait comme titre à l’un de ses tableaux célèbres Ceci n’est pas une pipe, Avril nous dit en filigrane, « ceci n’est pas une bite ». Entre ironie du sens et renversement du regard, l’artiste s’amuse ; car s’est bien là, l’essence même de son art : « quand j’ai du plaisir, je m’arrête plus » confie-t-il, tout en nuançant aussitôt : « si je m’emmerde, faut que j’arrête ».